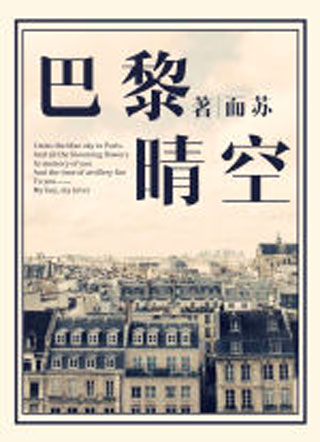

精彩段落

1939年的春天,我正在巴黎音乐学院就读。印象中,人们通常将温和、绅士等美好的词汇赋予学院派,对此,请允许我献上一句“胡扯”。

在我过去的20年岁月中,从未享受过同龄人的温和、绅士。

相反,这些学院派在我的眼中与从未接受过教育的野蛮人没有不同,他们嘲笑我,欺辱我,而这一切,仅仅因为我的眼睛。

我的左眼有天生的白瞳症。

闭上右眼,世界就是一片模糊的光斑。

这只左眼为我的人生带来了无数不公,但我依旧爱它——我的母亲告诉我,在每一个孩子降临到人间之前,天使会俯身亲吻他们的双眼,让他们失去看到天堂的能力,所以人们在面对惨淡的人间时,不再会奢求完美的天堂。

“是哪一位天使粗心地漏掉了你。”她这样告诉我。

所以,我闭上右眼,就可以看到天堂的模样。

在一个人来到我的生命之前,你若问我天堂是什么模样,我会告诉你,它是彩色的、绚烂的,能将世间所有棱角都变成一朵云。

这太抽象了,我没有办法像你解释,因为你没有像我一样的白色瞳孔,你没有不小心被天使遗忘。

直到,他来了。

我想,我终于可以具象化的描述我的天堂,金色的头发,比天空更加澄清的蓝色眼睛,他总是笑着,他笑着,就有云朵落进我的心里。

那时我正被讨厌的鲁克捂住右眼。

他和他身后的坏小子们一起放肆地大笑,他们说:“伟大的钢琴家丹尼尔,现在,来弹吧!就弹你在汇报课上弹得《钟》好了,哦,这是一首多么简单的曲子,你弹它的秘诀只有练习!”

我不会为他们的冒犯感到生气,我知道这是他们这些可怜虫对我的嫉妒。

在汇报课上,只有我一个人流畅地演奏出了完整的曲子。造成这样的局面不只有我的勤奋,还有他们的懒惰。我敢保证,如果他们哪怕愿意抽出一点,就一点,花费在女孩们身上的时间去练习,教授都不至于为此大发雷霆。

但现在我正被可怜虫们捂住右眼,这让我感到生气。

他们抓着我的手摔在黑白键上,发出一声犹如尖叫的嘈杂琴音。

“弹啊!弹啊!”他们的扭曲的笑容让我感到不适,我索性闭了双眼,仅凭手指的肌肉记忆在琴键上摸索,磕磕绊绊地弹起了《钟》。

迄今为止,我最后悔的一件事情,就是没有在此之前练习过盲弹。没有让他的到来伴随着真正美好的琴音,但命运就是如此,他就是踏着这样不成调的钟声来到了我的世界里。

“放手。”

我听见了他的声音,这让我想起了童年里听过的许多童话故事,我想,我现在可以睁开我的左眼,因为我的左眼可以看见天堂,可以看见云朵,可以看见……光。

直到我听见那些坏小子们匆忙的步伐声渐行渐远,我得以睁开了右眼,看清了周围的一切。

巴黎午后的阳光正穿过琴房的玻璃窗落在我的脸上,他的脸上。细微的灰尘在他身边跳着轻盈的舞,缓缓向下,落在三角钢琴的黑白琴键上。他的金发融进阳光的金黄色里,他眨着碧蓝的眼睛,看着我,笑起来,伸出一只修长漂亮的手。

“我叫西恩潘。”

西恩潘。

哦,这是一个多么好听的名字。

每每当我为了念出这个名字而开口的时候,我都忍不住勾起嘴角。即使在这个名字的主人已经离开我很久以后,仅仅是念起它,我还能想起很多很多美好的事物。

我还能想起巴黎那日的晴空,我还能想起那年夏季里盛开的花朵和茂盛的树冠,我还能想起他金色的头发蹭过我脖颈的柔软,我还能想起他的笑容。

所有的这一切都不曾跟着我日渐苍老的记忆一起褪色,它们鲜艳,宛若就在昨日,就在眼前。

1939年的夏日,一切都是安静的。

学院的墙上爬着绿色的寄生植物,我们坐在墙下的木头长椅上,谈天说地。

我们几乎什么都聊,从贝多芬的变调曲,到肖邦的圆舞曲,从逝去的雨果,到当代的艾吕雅。我想,我大概是说了前二十年加起来都没有那么多的话。

我什么都想跟他说,或许他也是。

他为我放弃了球队的邀请,我只好请他听我弹得一首又一首曲子。

除了钢琴,我无以为傲。

他说他热爱钢琴,如同巴黎女郎对时尚的热情,不,比它更甚。

我说他长着一双天生合适弹琴的手。

他笑了,带着些自嘲:可它们今天正拿着指挥棒,没人会在意一个指挥家的双手。

我认真地告诉他:不,可我注意到了,第一眼就注意到了,西恩潘。

他愣了一下,随即又笑了,这回带着愉悦的温度:谢谢你,丹尼尔。

丹尼尔。

我听了二十年的名字,从未像此刻一样接近诗句。

这是一个漫长的夏季,长过了我记忆中的所有剩余生命,似乎只要不往前走,就可以一直停留在这里。

但这只是“似乎”。

在我们一同泛舟归来的一天,一个消息传遍了所有法兰西人民的耳朵——英法对德宣战了。

起初,没有什么年轻人将此当做什么大事,尤其是安逸的学院派。

人们照常穿起一尘不染的礼服,走向社交舞会,享受着里面可口的点心和可爱的小姐们。你知道的,战争,离这一代年轻人太远了,他们无从分辨,也无法敏锐地捕捉到巴黎微妙的气氛转变。

我无法自恃清高地告诉你,我不一样。因为我那时与他们并无不同,我还在弹着悲哀的小调,纪念我在第三十二场社交舞会中仍未接到过哪怕一个邀请。

“西恩潘,这只坏掉的眼睛,真的让我看上去如同怪物吗?”

他凝视着我,目光中盛满了怜悯和悲伤,星光点缀在他蓝色的眸子中,倒映着我的影子。

“这不是你的错,丹尼尔。”他的顺着我的眼皮轻轻抚摸,“任何人都不该因为与生俱来的东西而遭受歧视,我们都没有资格怀疑神,是他们赋予了我们先天的一切。”

我想他是对的,神给了我白瞳的左眼,为了让我遇见一个人。

我们是天生一对。

但我又时常怀疑这句话的真实性。

如果德国人的首领真的如同他们所夸赞的那样睿智又完美,那么为什么他没能意识到这一点呢——任何人都不应该因为与生俱来的东西而遭受歧视。

我想不明白,也来不及思考其中的深意。

因为德国人的铁蹄已经踏入了巴黎,无数犹太人死在他们的暴行之下,剩下不属于犹太的民族也难逃这场劫难。

战争已经彻底撕开了它虚伪的面具,然而在人们为之做出反应之前,一个巨大的噩耗又传进了我们的耳朵:巴黎沦陷了。

从那天起我们就不再是高昂着头颅的骄傲法兰西人,我们是在德国人的爪牙下苟且偷生的懦夫。

物价变得很高,可恶的德国人几乎夺走了法兰西土地上的一切资源去充实他们的战需。

而我们,这片土地真正的主人却只能日复一日的咀嚼着煮得稀烂的土豆。偶尔,我可以填饱自己的肚子,但是我似乎永远填不满自己的灵魂。

“西恩潘,西恩潘,这种日子什么时候是一个尽头呢!”

笑容已经许久没有浮上他的面容,他此刻正与我分坐在长条木椅的两头,他无法再伸手触摸我的眼睛,我也无法再触摸他金色的头发,只能眼睁睁地看着曾经绚烂如同阳光的发丝渐渐变得枯槁憔悴。

“会好起来的,会的,总有一天……”

城中的德国人终于安静下来。

他们说:“我们只是想在这里与你们分享家园,巴黎,需要和平。”

他们举办了邀请法兰西民众的舞会,高压之下,人们只好穿上还算体面的衣服去赴宴。

可怜的学院派,啊,那夜的巴黎都是可怜的学院派。他们相信了狡猾的德国人以及他们的谎言。

我没有指责他们的立场。

我对我亲爱的西恩潘深信不疑,他告诉我一切都会好起来,我就还抱着卑微的希望。

希望,是一种珍贵的东西,它在我们最艰难的岁月里支撑着我们,耗尽最后一丝力气——直到我们发现路的尽头并没有终点。

当夜,巴黎寂静的夜空划过尖锐的枪响。

这响声撕开了所谓和平的假象,震动着每一个法兰西人民的心。这些纳粹终于褪去了最后一层伪装,露出他们的尖牙。

他们手中的枪指向无辜的百姓,他们说:这里有人想要反抗,这里有人要破坏他们伟大的计划,破坏计划的人理所应当受到惩罚。

是的,纳粹们忠实地相信着他们的领袖,为此他们不惜付出一切……也不惜让其他民族付出一切。

曾经,我不关心他们的暴行,因为他们没有踏上法兰西的土地;后来,当他们在法兰西的土地上屠杀犹太人的时候,我装作视而不见,我无比庆幸我和西恩潘都不是犹太这个可怜的民族。

现在,现在他们终于将枪口对准了每一个生活在这片土地上的人。

愤怒,悲伤,充斥着巴黎灰色的天空,这里每天都有人死去,这里每天都有妇女和儿童被残暴的纳粹抓走。绝望像一层黑色的纱,压抑在每个人的心头,等待着,等待着一个爆发的时刻。

学院派,以温和、绅士自诩的学院派,却冲在了战争年代的前列。

“人生下来不是为了抱着锁链,而是为了展开双翼!”*

我的西恩潘,他站在讲台上,扬起手臂,发出了呼号。阳光从侧面映着他坚毅的面孔,他不再挂着那温柔的笑容,我却依然深深被他吸引,我为他骄傲。

我们从未像今日一样无畏,我们从未像今日一样勇敢。

我们举着条幅冲上街头,像一个真正的战士,在敌人的钢枪面前,我们从未低下法兰西人民高傲的头颅。

血液从前面的人身体中喷溅出来,溅在我们的脸上,我们直视着前方,不曾停下前进的脚步,我们用目光警告着来犯的敌人,我们,绝不认输。

而他们穿着笔挺的军装,端着钢枪,轻蔑地笑着,嘲笑我们的渺小,嘲笑着我们的不自量力和无用的愤怒。

噩耗接二连三的传来,白色恐怖环绕着巴黎。

那天,西恩潘约了我见面,地点在已经停课的学院围墙下的长椅。现在又是一个夏季,而巴黎这个夏季显得寒冷了一些,我焦虑地搓动着手指,我的心脏不安的跳动。

他走过来,告诉我:他的妹妹,死了。

“他们得到了她的身体,他们一个接一个地要她,他们不顾她的尖叫和哭泣,他们不顾她流血的下`身和减弱的呼吸。”西恩潘说这些的时候没有流下哪怕一滴眼泪,可我却觉得他正在被一个名为痛苦的深渊拖拽,我知道他再也不是我曾经遇见的那个爱笑的男孩,战争改变了太多事情,也改变了太多人。

我无法开口,我甚至无法告诉他:我为你的妹妹感到很抱歉。

我的眼泪如同断了弦一样顺着面颊流下,他怜惜地看着我,用拇指为我抹掉眼泪:“不要哭,丹尼尔,我们不能为了野兽流泪。”

就是在这天,他告诉我他即将离开巴黎,离开这片他深爱的土地。

“正因为深爱,所以我要离开她。只有我离开她,才能为她战斗。”西恩潘站起来,深深地看向我。

“没有枪,我们无法拯救她,呼喊是没有用的,我要端起枪,才能成为一名真正的勇士,保护我的国家,保护我爱的人。”

我从未后悔过没有阻止他,即使我如今知道了结局。

临走之前,我问他:你有没有什么想告诉我的?

他伸手紧紧地抱住了我,他告诉我:珍重,保护好自己,相信我们的国家。

我又问他:还有没有别的?

他犹豫了一下,俯下`身,用嘴唇轻轻触碰了我的额头:等我回来。

我拽住他,最后问:还有吗?

他凝视了我很久,久到风起了又停,一片打着卷的树叶落在我的肩膀上。

最后他亲吻了我的唇。

每次我再回想起我们的分别,我都在思考最后大段的空白里应该填写怎样的语句,是我会想念你,我喜欢你,我爱你,还是什么。

然而实际上,这段空白里只有沉默地风声,没有再见,于是我们也再没有相见。

在他离开的日子里,我投身于地下刊物的撰稿工作中,很少有机会去思念,更没有机会去伤感——人类是一种顽强的动物,他们在陷入绝境的时刻总会爆发出惊人的潜力,这让他们几乎忘掉了一切,脑子里只有一个信念支撑住所有的行为,活下去,活下去,法兰西活下去,法兰西的人民活下去……

多么可笑的学院派,两双本应该跳跃在黑白琴键上的手,如今一个执起了笔杆,另一个端起了钢枪。

可我想,这是一曲独属于战争年代的交响乐,我感到快乐,因为我们虽分隔两地却在为同一个信仰奋斗。

1945年5月8日,德国在无条件投降书上签下姓名。

巴黎久违的太阳终于突破了云层,金色的阳光照耀在每个人的笑脸上,这让我想起了一个男孩,他也有着一头如同太阳美丽的金发,如同湖泊的美丽蓝眼。于是我闭上了右眼,用左眼去看这片天地,天地就化成了他的模样。

许多年,我都在等他,可他一直没有归来。

“西恩潘,你从未对我说过谎言,可为何在临走的时候,却撒下了这样一个弥天大谎,你让我等你回来,可你,却遥遥没有归期……”

我愿他是去了世界别处流浪,或是和新的爱人安居,我愿他有一群可爱的孩子环绕在膝边,等他老了,躺在堆满鲜花的教堂,体面地离开人间。

这样,所有的思念都属于我,都属于我一个人。

我仍在想念1939那年巴黎的晴空,我想念那个漫长的夏季。

我一个人被时间拖着走,我的少年仍然是二十岁的模样,永远是,二十岁的模样。