精彩段落

但这片祥和短暂得像一场蒙着纱独自窥镜美丽的假象。

某个夜深人静的夜晚,书房灯火通明,周锦郴再一次在云深耳边咆哮,“宋云深!你脑子呢?你脑子被你吃了?”

瞧,英俊的面庞面目全非啊……

云深怜爱的抚了抚被四只手蹂躏得皱巴巴的卷子,十分清晰的感受到强烈的气流拂过耳朵绒毛的痒意。

再一次庆幸,听不见挺好的。

他无辜的想,周锦郴快三十的人了,还因为一道拉格朗日方程大动肝火,他觉得其实是周锦郴不行。

乖巧的望过去,大眼睛眨眨,抬手巴巴比划:“你说啥?我听不见……”

周锦郴:“……”

他抬手扶额,深深看了白白嫩嫩过分无辜的云深一眼。

学渣云深识时务的缩回手,觉得这人想折了自己的小细腕子。

他还是做个识时务的俊杰好了。

……

日子过得很快啦,而周锦郴其实也很忙啦,一周里有起码五天的时间处于云深睡醒了他已经走了,云深又睡了他还没回来的情况,但是周锦郴还是会时不时空出一天来检查云深的功课。

云深对着数学卷子如坐针毡,挪挪屁股离气势迫人的周锦郴远一点。

心想,他可是个好人呢。

听我说谢谢你。

针对这种规律,周锦郴的说法是给自己放松一天,陪当代大学生遨游知识的海洋,云深不搭理他,不置可否。

因为就目前周锦郴努力控制着自己,不摁着他的脑袋磕桌子上献祭这张卷子的模样,他垂头有些羞涩。

想,周锦郴大概不是在休息放松,而是在慢性自杀。

毕竟愤怒是毒药,使人冲动使人狂。

而每一场该发的火,该生的气,都虽迟但到。

唉,周锦郴真是个好人,又是日常心疼他的一天。

不幸的是,那天之后,云深又多了一门功课,学习唇语。

虽然艰难,但效果显而易见,没过多久云深就能看懂一些简单的句子,和周锦郴的沟通效率直线上升。

不用手语,毫无省略的看到别人表达的意思,那是被他人的感官精心修饰过的,生动、鲜明的世界。

这是周锦郴带给他的,这一刻,云深觉得自己是幸福的。

而大幅提升的学习效率,正如他们们之间岌岌可危的关系,恢复一片祥和。

周锦郴是个日常的好人,而他日常聪明。

闹归闹,但切实来说,你觉得一张名为温柔的网能有多大?收网能用多久?

一个春夏够不够?

周锦郴并不太喜欢云深离周家太远,但云深也并不介意,一个又聋又哑的人能跑到哪里去?

在春心萌动的年纪,云深几乎无法控制的放任自己臣服于一个成熟、英俊、多金,能助他成长,能支持他完成学业,能面面俱到的顾及他那点儿自尊心的男人。

至于中间那层比窗户纸还薄的纱,只需要一个醉意迷离的夜晚就能捅破。

那是他们交际的最初目的。

性,在一个突兀的夜晚发生,喘息…呻吟…疼痛…餍足交织的夜晚,以一种献祭的诚恳,云深彻底将自己剥开给了周锦郴。

但他不是在完成许宅赋予他的任务,这是他自己选择的宿命。

在那之后的无数个夜晚,或被遮住光影的清晨,绵长一吻后,周锦郴摩挲着云深光裸的背,将头埋在他温热的颈间,在耳边低语着他听不见的情话,末了收紧手中的力气,一点一点的用他亲手编织的网彻底网住了云深。

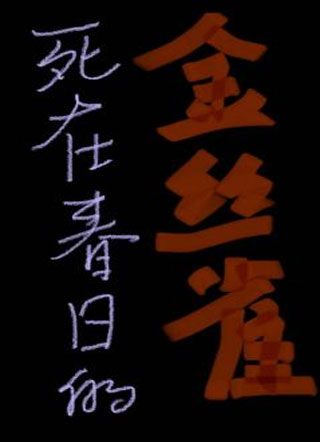

而云深感受着肌肤相亲的慰藉,攀附着他,无法离开他,心甘情愿的变成了一只名副其实的,被圈养在金丝笼里的雀儿。

后来身处深渊时再想,那段日子大概是他这样一只灰色的小雀儿短暂的后半生里难得的轻松快活并真切地幸福着的时光。

说是难得,那必然有着他无法抗衡的变故,就像无法挣脱猎人的猎物。

彼时的他并不知命运给予的眷顾的背后,是同样来自于命运的巨大恶意,森森白齿正嚯嚯预备。

在一个风和日丽的上午,云深兴高采烈地对着镜子一遍遍练习着几句话:

“老头儿,这是周锦郴。”

“好喜欢他。”

“想和他永远在一起。”

他偷偷学了很久的几句话,说得估计歪歪扭扭,但云深看着镜子里自己溢着幸福的精致眉眼,心里觉得挺美的。

手机震动了,在口袋里乱蹦野迪,抽出来上面显示着来自“倔老头儿”的一条短信。

他怔怔地盯着屏幕,很短的几个字,却让他如坠冰窟,从脚底窜上来一股麻木愣胀,将他的幸福一巴掌拍没了。

“你爷爷死了,你要还是个人就赶紧回来。”

和周锦郴同款手机频幕上显示着冷冰冰的字眼,云深几乎可以看见房东大叔毫不遮掩的冷着脸鄙夷看他,就像他当初头也不回的上了那辆在破旧的巷子里分外扎眼的豪车,踏上寻亲之路的时候一样。

巷子里所有人都在替倔老头儿不值,说什么养了白眼狼啦,还不如养条狗啦,捡来的就是不知孝悌啦……云云。

云深也觉得是这样没错。

当他偷偷从周家跑出来,坐上火车,再转汽车回到那个破破旧旧,三步一坑五步一洼的破败巷子后,这种念头达到的顶峰。

矮旧的平房街门上贴了白对联,办丧的家伙事他不认识,叮叮咣咣拉满一车,门上来来去去好些人准备着出殡的东西。

“云深哥哥回来啦!”

“白眼儿狼回来咯!”

“哑巴来啦!”

有小孩子嗷嗷一溜儿叫,托周锦郴的福,唇语他学的还算不错,人话鸟语的,他都看懂了。

房东大叔冲出来拧着他的胳膊拽到倔老头儿灵前跪下,蒲团很薄,膝盖磕得很疼,眼泪“欻”地一下汹涌而出。

云深扒着要去看那个倔老头儿,寻思着他还没把周锦郴领到他跟前呢,他都快练好了,他说句话多不容易啊,这倔老头儿怎么还没听一耳朵就没了?

皱巴巴的脸黑青着,枯瘦的身躯躺在棺材里单薄极了,身侧要用旧衣服塞满固定才能安稳下葬。

钉棺材了,铁锤不留情地“咣咣”砸下,放进土坑里的那一瞬间,云深爆发出一声尖锐的哭声,啊啊呀呀地喊着,周围的人被骇得连连后退。

云深不明白,这是为什么,他艰难地问着自己。

宋家……宋家不是给他做手术了么?

他不是应该气势汹汹的活个百八十岁吗?

怎么就躺这了?

视线被眼泪冲得什么都看不清,看不清倔老头儿的棺,看不清围着的那些或窃窃私语,或指指点点的人。

一铲子一铲子的土撂下,瘸腿倔老头儿这下子真的尘归尘土归土了。

人群交头接耳,感叹好人不长命啊,人死如灯灭啊,有人呜咽出声,说着瘸腿老头生前多好多好啦。

可这些人从前都那么嫌弃整天气鼓鼓的瘸腿老头儿啊,嫌弃的恨不得再也不要见到他……

云深不知道,他是个聋子呢,听不见,说不出,一片模糊的世界里他连自己发出的嘶哑难听的哭声都听不见。

就像一只溺入海底的雀儿,浸湿羽毛,被寒风卷挟,想要躲回周锦郴给他的金丝笼里去,虽只围着一人,但无风无雨。

这一场死亡,终于让云深再一次站在庄严古朴的宋家.

云深在质问他们。

“你们答应的,只要我回来,只要听话,你们就给他做手术!”

“他为什么会死?你们为什么不给他做手术?”

云深表情愤恨的快速比划着,脸涨得通红,眼睛也肿着,全身紧绷地瞪着他们。

可没人看得懂啊。

大厅里的佣人,云深的父母,云深的叔伯婶婶,堂兄弟姐妹,乌泱泱一堆人,没人看得懂。

他的愤怒无人理解。

他们依然高高抬起他们的下巴,倨傲地看着云深,但又像是知道什么上帝才知道的真相一样,眼里带了点怜悯,仿佛在靠着这丝怜悯包容云深疯子一样的无理取闹。

一片死寂中,云深气愤又无力地把自己定在原地,固执的瞪着他们。

许家老爷子从楼上下来了,大厅门口有了动静,周锦郴也来了。

……

距离云深上一次见周锦郴,还是三天前,在周家卧室的床上。

云深突然像找到了靠山,委屈铺天盖地,鼻子里窜上来的酸意又模糊了他的视线,他叭叭比划着,“呜”地一声哭出声,喉咙里发出艰涩断续的哽咽:“我家的倔老头儿死了,他们骗我,没有给他做手术……”

周锦郴向云深走来,压下云深的手,吻了吻他肿胀的眼泡,然后揽住他的肩膀,眉眼带着笑注视着云深,面容英俊而妖冶。

是的,周锦郴笑得像云深从来没见过的样子,英俊、妖冶、危险。

云深不由得停住哽咽,怔怔地看着他,看到他嘴巴一张一合,吐出一句话。

在云深没看到的地方许家爷爷看着云深叹了口气,在周锦郴张口的一瞬间移开视线,浑浊的眼底浸满哀伤,一屋子人静静地。

而云深,侧头梗着脖子,死死盯着他的唇,有那么一瞬间云深仿佛能听见自己急促的呼吸,像被一张网编织的绳子勒住了脖子,一颗心如坠深渊。

他怎么可以……

在云深软了身子失去意识的最后一秒,他想,其实命运的恶意早就开始显山露水了。

比如,他变成了许云深。

比如,周锦郴。

比如,周锦郴让他学会了唇语,让他亲眼一点点看到真相的血迹淋漓……

再比如,更多……

而他只是云深,只是一个又聋又哑,被寒风扒开羽毛凌迟着皮肉的灰雀而已。

小灰雀儿应该在山间林中,懵懂、自在,快乐便是嗅见花香,啜饮草露,倦了便归巢。

匍匐在暗处的野兽被恨意喂养大,施施然披上人皮,收起利齿,说要带小灰雀儿去看皑皑山巅的彩虹,看富贵檐下的熙攘人烟。

小灰雀儿摊开肚皮窝在掌心,说山巅好高,好美。

野兽脱下人皮白齿森森,戏谑快意的看着小灰雀儿恐惧,害怕,挣扎,自己仿佛得到了救赎。

*

周家的佣人一如既往,如设定好的机器一般平静、谦和、有礼,对着恍惚快要崩快的云深仍然能微笑询问晚餐想吃点什么,就像云深偷跑出去的那天一样。

卧室中央松软的大床,是云深从前最喜欢的地方,在上面喝周锦郴亲亲抱抱爱爱啦,睡前看同一本书啦,窝在他怀里做一个美美的梦啦……爱的理由有很多。

而现在,他僵直的躺在上面,从前最爱的、最亲近的人侧躺在自己身边,温凉的体温传递给自己,带给他的却是前所未有的压迫。

周锦郴侧卧着用小臂撑着头,眸光深的让人瞧不见底,修长的食指划过云深的眉骨,鼻尖,嘴唇,碰到眼睛时摸到一手冰凉。

云深紧紧闭着眼睛,睫毛濡湿颤抖,感受着脸上的触感,死死忍着。

“呕……”

胃里痉挛的抽动着,他翻起身爬到床沿,吐出来的除了苦水还是苦水。

纤薄的蝴蝶骨上落着两枚青红的吻痕,随着动作欲振翅高飞。

白瓷般的肌肤上被空气中的冷意激了一层鸡皮,身上清清白白红红,裸露在空气中挑逗着人性的施虐欲。

云深死死抓着床沿床单的手骤然脱力,捂上因为用力呕吐而泛红的脸颊,呜咽出声。

他不明白,他什么都不知道。

为什么会变成这个样子?

他们那么多人,那么多人,都来骗他。

他有什么好骗的啊……

那是他的血亲……

不…不是的….他们不是。

云深脑袋里像是麻木了一样,思维艰涩的运转。

他没有亲人了,也没有爱人,什么都没了……

“怎么了?还没看完呢。”

周锦郴捧起云深的脸,湿漉漉的脸颊被强迫着面向他,云深看到他的脸就害怕,想闭上眼,他不要看他说话。

他说的每一句话,每一个字都让他好难过。

可他盯着周锦郴手里的东西,不敢闭上眼睛,逼着自己瞪大眼睛看他,眼泪大颗大颗滚出来,浑身颤抖着后退,撇着嘴呜咽出声。

“呜…不……不看……求。”

他不要看,他不看,不看不看!

周锦郴咧起笑,手里的照片一扔,有些惊喜,“呀,宝贝会说话了?”

云深扑过去要捡起地上的照片,那是他的瘸老头儿的照片,他十五岁生日那年他们一起拍的,唯一的一张。

老头儿笑得牙都没了,他唯一一次那么笑啊……

周锦郴要撕了它,让他再也找不到关于他的瘸老头儿的一点东西,一点念想都不留给他,让所有人都忘了老头。

“啊……”

他没有拿到,被周锦郴一把抓了回去,“我们还没看完呢,急什么?”

“你看看他,多可怜。”

“不…看,我不看!”

云深剧烈发抖,含糊的几个字尖锐的爆发出来,大口喘着气疯了一样要躲开周锦郴手里的平板,他不要看不要看。

上面是他的瘸老头儿啊,那么疼,疼的在地上打滚啊……

他吃不下饭呀,睡不着呀……

他死的时候趴在地上的呀,脸上都是泥,谁都不管他啊……

他为什么不去治病啊?

他都听话的来回到许宅了,他为什么不去啊!

过度呼吸让云深喘不上气,他想大喊大叫,心口的闷痛和自我现实强烈的分离感像是要把他撕碎了一样。

嘶哑难听的尖叫回荡在卧室里,周锦郴目光忽而涣散一瞬,拿着平板的手一松,从指尖掉落在床上,发出一声闷响。

他嘴角的笑缓缓抹平,立在原地再无动作。

云深用被子把自己捂在里面,试图逃离这种痛苦的撕裂分离感。

周锦郴垂下的指尖微动,从额上散落的黑发挡住了眼底的神色。

片刻,推门而出。

屋里一片寂静,平板的屏幕依然亮着,枯朽的老人在逼仄的出租屋地上痛苦的辗转。

一旁的晾衣绳上孙子的鹅黄色衣服还挂着呢。