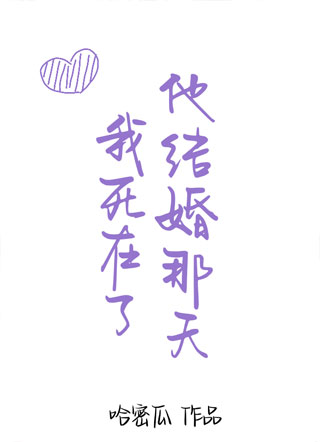

精彩段落

我叫江年,今年十八岁,我有一个很喜欢很喜欢的人,他是我哥哥的朋友,叫周未林,一个很好的男人。

他唯一不好的地方,大概就是不喜欢我。

我从记事起就开始追随他,跟在他身后绝不让自己被落下,上他上过的小学中学,从他毕业的高中毕业,考到他所在的大学。

唯一的区别就是,此时我十八,他二十八,我是学生,他是老师。

他是我追随了十八年的人,无数个夜晚辗转反侧,也无数次对搜索“喜欢同性”类似的话题,我知道我喜欢他。

我踩着他的脚印往前走,就连我哥都调侃,“年年,比起我,其实周未林才是你哥吧,一口一个哥哥叫的可亲热了。”

周未林揽着我哥的脖颈笑,“谁叫我讨人喜欢呢,是吧年年?”

那一定是的,我一个劲的点头,眼睛看着周未林,一眨不眨。

-

我喜欢男人,或者说,我喜欢周未林。

我不知道未来我会不会喜欢别的男人女人,但至少在我这青涩的十八岁,我认为我只喜欢周未林。

周未林知道我喜欢他,因为在我带他来我舍参观的时候,他一眼就瞧见了我贴在床头的照片。

属于周未林的、我从我哥那里要来并打印出来的高中时期的照片。

他穿着一身蓝白校服,头发剃成板寸,飞扬的眉毛和上挑的眼尾充满桀骜,唇角牵起,笑得很开心。

这张照片里的他太阳光,也太耀眼,不知不觉间我每天都会多看几眼。

一个男人,整日摩挲着另一个男人的照片,这说明了什么几乎明白的像是一张白纸。

周未林很平静,比起十七八岁是的恣意,此时的他拥有着属于成年人最虚伪的外壳,他牵着温润的笑,问我,“你把我的照片放在床头?”

我慌的脑子一片空白,不知道该怎么回答。

他伸手去拿那张照片,却被我条件反射的打在手上,先一步夺了过来。

周未林看了我一眼,只有一眼,然后转身离开,脚步声落在地板上发出哒哒的声响,敲得我心头发颤。

他没有回头。

-

他在疏远我。

我选了他的课,他教的是人工智能,选修课,一周只有一节,我率先到达班级抢了位置,搁着两三排的距离看讲堂上的他。

课讲了什么我都听不到,我只听见他在课上叫了我的名字,然后冷着脸说,“上课手机需要关静音,这种常识还需要我教你吗?”

我惊慌的回过神,手机还在响着,来电铃声放着“花盛开,我偏爱,你没缺席的未来”,在陡然寂静下来的讲堂格外突兀。

歌词里张扬着勇敢的少年气息,我却觉得这句歌词和我的愿望格外贴切。

只是遗憾的是,周未林不会帮我实现这个愿望。

他似乎,注定缺席我的未来。

手机被我关机了,我一抬头就和他的目光对视在一起,他却已经错开了目光。

这一瞬间,我忽然意识到一件事——我从来都是和旁人一样的存在,对于周未林来说,我只是他朋友的弟弟,他的学生。

仅此而已。

课堂还在继续,我愣愣的站着,身后有人骂了一句是吗,戳着我的胳膊说“坐下啊,挡着我听课了”。

-

之后的课我表现的很安静,我认真的听课,甚至还做了录音。

我总觉得,我能听见他声音的机会不多了,所以我想趁着现在能看见他的时候多看几眼,能听见他声音的时候多记录一点。

我其实这几个月过的并不好,情绪不高,没有什么能让我开心起来,心很沉,却又好像燃着一团火,焦躁不安,压抑的我睡不着觉。

昨天又是熬到三四点才睡,这会儿上课,我听着催眠的“人工智能”,眼皮沉的要命。

我睡着了,睡得很沉,连下课铃声都没听见,是周未林把我叫起来的。

他站在桌边,黑色长裤,白色衬衣,袖口挽到手肘,衣领最上面的两颗扣子解开,从我仰头的角度刚好能看见他滚动的喉结。

“下课了,收拾东西回去再睡觉。”

他说完就要走,我伸手拉住他的手腕,指节攥的很紧,想看他却又不敢,只好垂下眼皮,颤着声音问他,“你能不能不要在躲着我了。”

我看不见他的反应,也不知道他是什么表情。

我迫切的希望他能和我回到以前的相处,他做好一个好兄长,我收敛心思做一个弟弟,就还是兄友弟恭的模样。

周围安静了很久,我听见他说,“不可以。”

我脑子里嗡的一声,眼睛陡然就酸了,“是因为我……喜欢你吗?”

“砰!”

我的手被甩开,嗑到桌沿,疼的酸麻。

周未林抓着我的头发迫使我抬头,他弯腰逼视过来,脸上没有表情,我甚至看不出他的情绪,只看见他眼底的红血丝。

他咬着牙警告我,“你不喜欢我,你只是年纪小,混淆了亲情和爱情,明白了吗?”

“我喜欢你。”我眼前一花,雾蒙蒙的一片,倔强的纠正他的说辞,“我没有混淆亲情和爱情,我喜欢男人,我喜欢的只有周未林。”

我的头皮被揪的生疼,他狠狠的把我的眼泪擦掉,直起身,甩着手像是在甩什么垃圾,笃定道:

“别在胡说了,你不喜欢我,记住了吗?”

-

其实我不爱哭的,但是这段时间,也就是我高考完到现在,我总是会莫名其妙的掉眼泪。

我好像……不太对劲。

-

七月初,我哥来这边办事,顺便来学校接我,从我手里拎过行李箱,随口道,“年年,在这边不习惯吗,怎么好像瘦了很多。”

我摇摇头,扯着笑脸半真半假的说,“我这不是想到快回家了,开心的连食堂饭都吃不下了。”

吃不下饭是真的,开心是假的。

周未林要留在这边,我却要和哥哥回家,在一个学校我都不知道该怎么再次拉进和周未林的距离,两个城市搁着一千多公里,我更不知道应该怎么做。

我只能看着他离我越来越远,无能为力。

周未林来送我哥,他把我们送到入站口,站在门口和我哥喧了几句,一句话都没有留给我。

我哥稀奇的不行,看看我又看看周未林,“怎么着,这段时间是发生了什么,竟然让你们两个非亲生兄弟闹了隔阂?”

周未林隐晦的回答,“他长大了,还是需要保持距离。”

我哥不知道挺没听明白,没摇头也没点头,跟他道了别,然后拉着我的胳膊往候车厅走。

手臂上的力气很大,掐的我胳膊都有些发麻,我回头想再看一眼周未林,但站台熙熙攘攘的人群里,早已没有他的身影。

我想哭。

-

这个暑假我哥把我看的很牢,他给我报了驾校,每天都让我忙起来,我用一个月的时间拿到了驾照,准备用这个来跟我哥讨价还价。

我想去见见周未林,我想他了。

可我哥听到我的请求时只是翻了翻手机,然后转过屏幕给我看。

“可是周未林并不需要你,他需要女朋友,需要一个女人,而不是一个没有长大的弟弟。”

我看着聊天界面里那句“我交了个女朋友,大概年底会结婚”僵在原地。

我哥的表情有些怜悯,“年年,他是个成年人了,你就算在粘着他这个哥哥也得给他留些空间。”

“我不只是把他当哥。”我苍白着脸,睁大眼睛一字一句道,“我喜欢周未林,就像你喜欢嫂子的那种喜欢。”

我哥面上的神情尽数收敛,他面无表情的看着我,眼神很凶狠,像是要把我撕碎。

“你不喜欢周未林,只是这么多年你身边没有别的人出现,你把这种感情误认为了爱情。”我哥下了定论,“你该交一些新朋友了。”

-

我不想交新朋友,我只想去找周未林。

他贯彻了我所有的记忆,每一年每一个节假日我身边都有他的身影,他是所有人里面陪我了我整整十八年的人,比所有人陪伴我的时间都长。

我离不开他,更接受不了他结婚,我得让自己死心。

所以我去找他了。

我不知道他家在哪,准确的说,是他搬家了,却没有告诉我。

我站在他以前的房子门口,落魄的像一条狗。

发出去的消息石沉大海,没有回应,我只坚持了两天就坐上了回家的车,车票是周未林买的。

他对于我的质问和乞求一概不闻,只是每天雷打不动的给我买一张车票,发截图给我,无声的催促我快点滚出他的生活。

对此我没有办法任性,因为我没钱,我只能灰溜溜的回去。

-

我哥上班很忙,一下班就冲进我的卧室,将我从床上拽起来,像是拽一条破烂不堪的布。

“我跟你说他要结婚了,你竟然都能跑去找周未林?他见你了吗?”

我被拽的踉跄,摇了摇头,哑着声说,“他没有见我,他搬家了,我找不到他。”

“我帮他搬的家。”我哥冷着脸,“你还不明白吗?”

“是要避开我吗?”我木然的问,“为了避开我,所以换了住处?”

“是。”

我哥掐着我的肩膀,试图要将我掐清醒,咬牙道,“你是江年,你今年大一,你还小,以后会遇见很多人,到时候你就会明白喜欢这个词的含义了。”

“不要任性。”

“我没有任性!”我的情绪忽然激动起来,用力打掉我哥放在我肩上的手,我瞪着他,低吼着,“我只是喜欢了一个人而已,为什么你们一个二个的都觉得我在开玩笑!”

“我长大了,我有独立思考和判断的能力,我知道我自己的感情属于哪一种,不需要你们来告诉我!”

我的胸口剧烈起伏,长时间压抑的情感喷溅而出,我捂着脑袋蹲下去,胸腔里又苦又涩。

“哥,我真的喜欢他,从好久好久以前就喜欢了,我没骗人。”

“如果……如果我把这份心思藏起来,我们是不是就可以回到以前了?”

我哥没有回答我,他只是强硬的把我从地上拉起来,抓着肩膀将我抵在墙壁上,顺着我的臂膀安抚,说出的话却是毫不留情。

他说,“你生病了年年,男人怎么可能喜欢男人呢?”

“哥带你去治病。”

-

我以为我哥要带我去戒同所,因为从我意识到我喜欢周未林的那一刻起,我就查过这些资料。

我的性取向不被大众所认可,我的这条路会很难走。

但是我没想到的是,我哥带我去看了医生,心理医生。

那是一个中年女人,长相亲和,气质和蔼,鼻梁上架着银框眼镜,看上去格外温柔。

她让我做题,然后跟我聊天,我很放松的跟她交谈,最后她告诉我哥,“初步了解,他似乎患有中度抑郁症。”

我哥没说话,只是沉默的拿着药单去开药,然后带我回家。

他拿着花花绿绿的药递给我,“你这段时间昼夜颠倒,也不好好吃饭,身体亏损的厉害,把这些吃了,很快就会好了。”

他用并不高明的谎言欺骗我,但其实我在门口听到了他和医生的对话。

如今我看着这些药片,心底烦躁的想把他们全部打翻,可视线一抬起来,看到我哥眼底浓重的黑眼圈,我却什么都说不出来。

我吃了药,却又控制不住自己去上网。

我看着满屏的“同性恋真恶心”“男人怎么会喜欢男人”“这是病得治”,心底空落落的沉了下去。

我又去班群里晃了一圈,犹犹豫豫的编辑了一条信息——你们怎么看同性恋?

班群里像是在油里炸起了水花,平时就话多的人猛地钻了出来。

“同性恋也太变态了吧!”

“江年你怎么会问这个问题,你不会是同性恋吧?”

“其实只要他们自己觉得喜欢就好啊,我觉得没什么。”

“男人上男人?女人上女人?这个世界是满足不了你了吗?”

我不敢在看下去,抖着手退出去,看着那个绿色的图标都仿佛那些话语会从中钻出来把我淹没,又赶紧把软件删了,把手机关机才面前镇定下来。

我忽然落下泪,一颗接着一颗,怎么也止不住。

所有人都说同性恋是病。

可是我的药治疗抑郁,我不知道同性恋应该怎么治。

药石无医。

-

暑假结束,我已经收拾好了行李,我难得的有了些高兴。

我要去上学了,我可以见到周未林了。

可是我哥却说,“你现在身体不好,我帮你办理的休学,这段时间你安心待着,不要胡思乱想。”

“可是……哥,我身体很好的,我知道的,我该上大二了。”

我哥沉默了几秒,只说了一句话,“周未林不在你的学校任教了,他去了另一所大学。”

打包的行李被拆开,里面的东西一件一件的被放回原处,连同我的一颗心都被拆的四分五裂。

我觉得可笑。

我只是喜欢了一个人而已,又不是什么洪水猛兽,为什么他却对我避如蛇蝎。

我又不会纠缠他,我只是喜欢而已,默默地喜欢。

我哥也是,周未林也是,他们只告诉我“你不喜欢男人,你只是混淆了感情”,可如果他们坚定的说一句“周未林不喜欢你,你就死了这条心吧”,我就会彻底放下。

可他们没有,他们逃避这个话题,我也狠不下心这样告诉自己。

我懦弱,胆小,自私,任性,我的缺点太多太多,就连曾经能算做优点的执着在如今也尽是错误。

-

我被困在了家里,我哥不让我出门,他和嫂子还没结婚,彼此之间还算自由,爸妈都在老家,他打电话的时候都背着我打,从不和爸妈说我的事。

我知道,这是丑闻。

他上班早出晚归,有时候还一身酒气,我就在一旁看着,安安静静的不说话,有时候脾气上来了,我会砸东西,会没有由来的哭泣,家里一片狼藉。

我哥的表情又急又怒,想骂我又憋回去,尽量平静的对我说,“年年,你去屋里呆着,我收拾好了你再出来。”

我哥很累,照顾我很累,工作很累,身心俱疲,我想努力的不给他惹麻烦,可是我控制不住自己。

我还没用。

不知何时起,家里尖锐的物品都消失了,就连碗都变成了塑料的。

我哥担心我自杀。

其实我有想过,但是一想起我哥和爸妈,我就不敢死了。

-

我不想说话,一开口嗓子眼就发堵,有时候我哥跟我讲话我都反应不过来,我似乎变笨了。

我哥眼底的黑眼圈越发浓重,眼底的红血丝猩红可怖,他瘦的比我还厉害。

我的病,好像越来越严重了。

我好矫情。

-

我再没有见过周未林,手机里的上课录音也在一个晚上被我哥发现了,他罕见的暴怒,气的摔了我的手机。

“你怎么就不能明白呢?江年,同性恋是没有好结果的!你不要把自己困在这个误区里行不行!”

我着急忙慌的满地去捡那些电子零件,捧着一手的废墟哭的失声。

我哥有赖抱住我,一只手牢牢锁着我的手腕不让我挣脱,一只手轻拍我的头温柔安抚。

“年年乖,咱们不想那么多了好不好,咱们好好过自己的日子。”

“你努努力,哥也加把劲儿,我们会好的。”

我失神的想,什么会好的?

是同性恋,还是抑郁症?

-

周未林的婚期订在了十一月六号,那是一个星期日,我哥罕见的露出了些许笑脸,瘦削的脸上带着小心翼翼的试探。

“年年,周未林要结婚了,你要去看看吗?”

我的反应慢了很多,这并不是我感觉到的,而是我根据我哥的反应推测出来的。

在他手机屏幕上的时间过去三分钟后,我终于听到了自己的回答。

“好。”

我想去,我一定要去。

我清楚的知道我的同性恋不是病,但我的心情总是会不知不觉的跌落谷底,我要去看这他幸福快乐。

只要放下他,我就健康了。

-

婚礼当天的宾客很多,他们订了酒店,从门口的花路一直蔓延到了台上,周未林站在上面。

他穿着黑色西装,打着领结,妆发精致,唇角的笑意盛着温柔的涟漪,但我总觉得,他似乎并如表面上那样开心。

他看到我了,台上台下的距离说远不远,说近也不近,我们的视线再空中对视,谁也没有错开。

后来,他迎接他的新娘,我被我哥按着肩膀,强制的压在座椅上。

他的新娘真好看,和他站在一起,太般配了。

敬酒的时候他们到了我这一桌,周未林接受着身边所有人的祝福,我哥挡在我身前与他交谈,话语间尽是恭喜。

我早已丧失了说话的欲望,只垂眼看着他与新娘交握的双手。

错身而过之际,肩膀被轻巧的撞了一下,像是被清风拂过的涌动感。

随着而来的,还有一句话。

“年年,我希望你幸福。”

周未林禾新娘早就去了下一桌,我木然的吃着我哥给我夹的菜,后知后觉的扯了下嘴角。

周未林怎么这么坏啊。

他说希望我幸福,却逃避我的感情去和别人结婚了。

我只需要他说一句“我不喜欢你”,仅此而已。

-

我还是放不下他,但我不得不放下他。

其实婚礼前我都在很积极的配合治疗,我去看了几趟那位心理医生,主动吃药,就是为了让我在婚礼上有个好一点的状态。

我要亲眼看着周未林娶别人,他不让我死心,我就迎刃而上。

我想,我该看看阳光了。

从酒店出来,我停在马路边等车,我哥落后我几步和旁人寒暄。

迎着刺目的阳光仰头看去,我的眼睛很疼很酸,眼前是耀眼的白光。

很暖。

“年年!”

“江年!”

“砰——刺啦!”

忽然,尖叫声充满耳廓,伴随着“哧——”的刹车声,我眼前的景色旋转了几圈,重物落地的声响从我身上炸开,视线一片红,随后彻底失去意识。

我死了。